Tout compte fait, la situation politique actuelle a deux avantages paradoxaux, malgré la pression budgétaire. Sans ministère stable, cela peut être l’occasion pour les acteurs de l’ESR de s’émanciper d’une tutelle pesante et trop souvent acceptée, et (enfin) de réfléchir sur le long terme, puisque le court terme est ce qu’il est 😒. Par exemple autour de 5 questions : faut-il faire des choix forts face aux inégalités de financement dans l’éducation (primaire vs lycées, universités vs CPGE par exemple) ? Faut-il revoir l’allocation des moyens aux universités en prenant en compte la typologie sociale de leurs étudiants ? Faut-il cibler les aides sociales sur les étudiants les plus défavorisés ? Faut-il instaurer des frais d’inscription différenciés pour financer ces aides ciblées ? Faut-il enfin une politique publique dirigiste sur des secteurs d’emploi et les poursuites d’études ?

Au vu de la situation politique délétère de notre pays et de la mise à nu de la faillite de nos élites politiques, alors que Marc Bloch semble à la mode pour les nouveaux convertis de tous bords, je rappelle mon billet d’avril 2019 et un beau texte à (re)découvrir : « Ce qui nous a toujours frappés chez vos gouvernants, me disait naguère un ami norvégien, c’est le peu d’intérêt qu’ils portent aux choses de l’esprit’. Le mot était dur. On voudrait qu’il cessât, à jamais, d’être mérité… » Pourquoi ? Parce que « nous formons des chefs d’entreprise qui, bons techniciens, je veux le croire, sont sans connaissance réelle des problèmes humains ; des politiques qui ignorent le monde ; des administrateurs qui ont l’horreur du neuf. » Comme on dit en sport, viril mais correct…🤭

« Repenser la stratégie d’investissement dans l’enseignement supérieur pour gagner en efficience et en équité » préconisaient Elise Huillery et Gabrielle Fack dans leur note du CAE de décembre 2021, discutable parfois mais argumentée et étayées. Plusieurs notes du SIES-MESR et de la Depp pointent à nouveau cette problématique, avec également une intéressante note de l’Unsa Education sur les aides sociales étudiantes ((Il est rassurant de voir que certains syndicats argumentent et réfléchissent sur la base des faits et pas des fantasmes : ce qui rend leurs propositions plus crédibles.)). Méfions-nous des solutions simplistes mais ne jetons pas à la poubelle, une fois de plus, ces questionnements légitimes. Et examinons-les sans tabou.

Faut-il faire des choix forts face aux inégalités de financement dans l’éducation ?

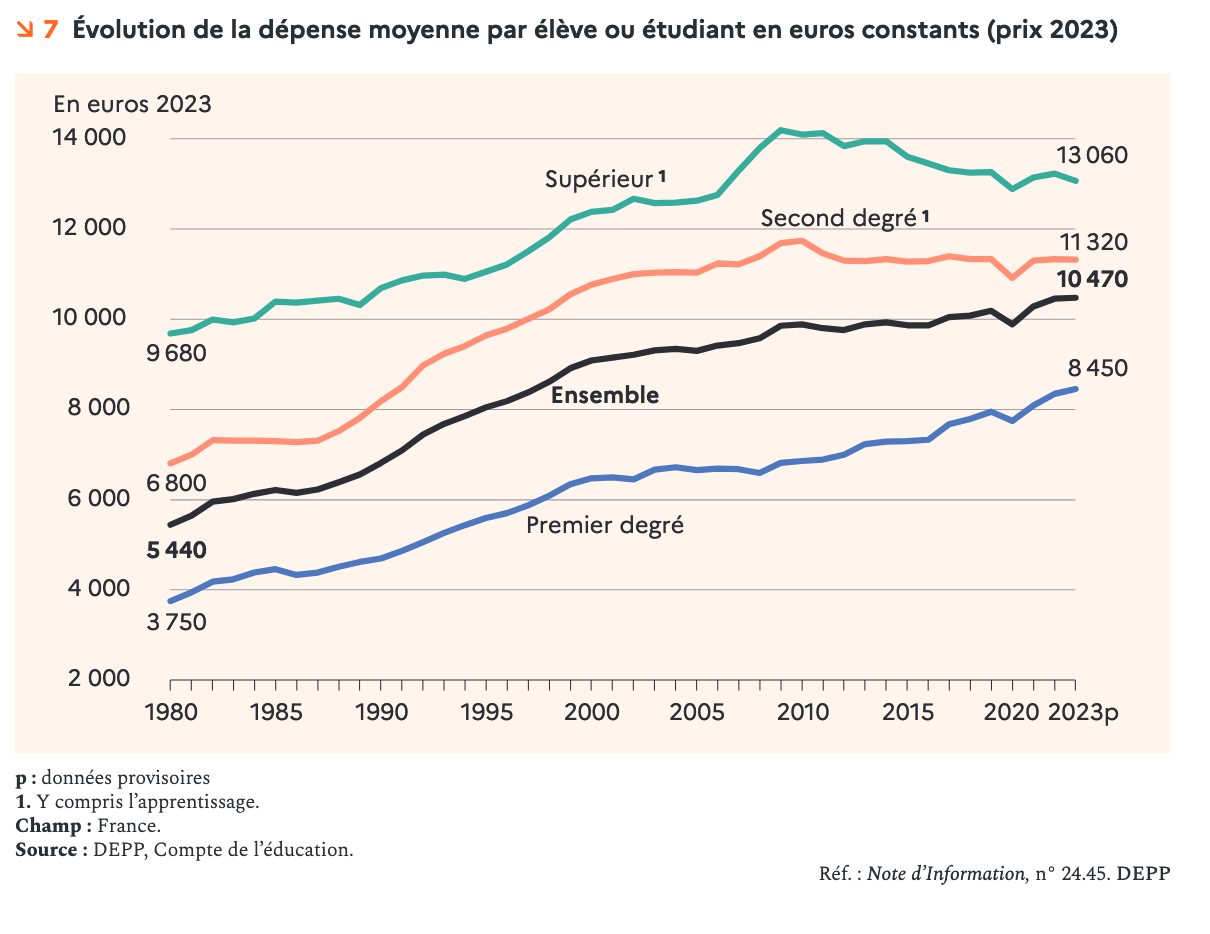

On le sait, notre pays a globalement des dépenses publiques très élevées : mais sont-elles allouées là où il faut, par exemple dans le secteur d’avenir qu’est l’éducation au sens large ? Une récente note de la Depp-MEN sur la dépense intérieure d’éducation confirme un problème bien connu. Contrairement à une idée en vogue (y compris pour l’enseignement supérieur), la dépense en France avoisine la moyenne des pays de l’OCDE. Mieux, tous niveaux confondus, « la dépense moyenne par élève est plus élevée en France que dans la moyenne des pays de l’OCDE ((Même sur la recherche, la faiblesse du financement est largement due à la faiblesse de la R&D privée.)). »

Certes, être dans la moyenne des pays de l’OCDE ne signifie pas être dans le haut du panier. Mais justement, ce qui est le plus intéressant dans le cas français, ce sont les différences et le fléchage des financements. Cela saute aux yeux lorsque l’on regarde les mauvais résultats Pisa et Timms : par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE « la France dépense moins pour un élève en élémentaire, légèrement moins pour un collégien, mais nettement plus pour un lycéen. » Tiens donc, ce ne serait donc pas un problème de financement mais d’allocation et d’utilisation des moyens ? Tiens donc, la réformite permanente, le primat des disciplines, les horaires à rallonge en lycée etc. pourraient avoir un impact négatif, pour les élèves et pour le budget de l’Etat 😉?

Et si l’on prend la dépense moyenne par étudiant (13 060 € en 2023), elle varie de 12 250 € par an pour un étudiant à l’université, à 16 730 € pour un élève en STS et 18 560€ en CPGE, principalement en raison du différentiel du taux d’encadrement. Mais comme le montre la note du CAE, les coûts varient entre les différentes disciplines (3 700€ pour certaines licences !!!) avec un rapport de 1 à 4, sans que cela soit justifié par autre chose que les taux d’encadrement.

Faut-il revoir l’allocation des moyens aux universités en prenant en compte la typologie sociale de leurs étudiants ?

Le séparatisme social dans l’enseignement supérieur, même s’il s’est atténué au moins à l’entrée, reste puissant, comme l’atteste la très faible proportion de boursiers dans les écoles de commerce ou d’ingénieurs. Il ne se passe pourtant pas une journée sans une déclaration des Miss France du sup qui larmoient sur les inégalités. Il ne sert à rien de pérorer sur cet état de fait : l’origine sociale est un élément discriminant. Mais comment agir ?

C’est ce que montre une note Flash du SIES-MESR à propos de la réussite en licence : « l’origine sociale a une influence importante sur la réussite des étudiants : 53,8 % des étudiants issus d’un milieu social ‘très favorisé’ obtiennent leur diplôme en 3 ou 4 ans, contre 38,1 % de ceux issus d’un milieu social ‘défavorisé’. » Idem à propos de l’influence des parcours des diplômés de master sur leur insertion professionnelle.

Selon une autre note Flash du SIES-MESR, si l’origine sociale n’influe pas significativement sur l’insertion professionnelle des diplômés de master, en revanche, elle « influe sur la qualité de l’insertion. Lorsqu’ils sont en emploi, les diplômés d’origine sociale ‘très favorisée’ occupent plus fréquemment des emplois de niveau cadre, à l’instar de leurs parents : 68 % contre 60 % et 61 % des diplômés en emploi d’origine sociale respectivement ‘assez défavorisée’ et ‘défavorisée’. » Quant aux diplômés ayant suivi une formation professionnalisante (BTS, DUT, LP) avant le master, ils sont moins souvent cadre lorsqu’ils s’insèrent : « 61 % contre 64 % de l’ensemble des diplômés de master en emploi. » Un effet réseau d’initiés ?

Peut-on mettre sur le même plan un établissement avec 20% de boursiers, dont la moitié en échelon 0bis ou 0, et un autre dont la moitié relève des échelons 5, 6 et 7 ? Et pourtant, rien n’a bougé comme l’illustre le contenu des ‘fameux’ COMP. Il est vrai que les CPGE, dans lesquelles les CSP+ sont surreprésentées bénéficient déjà de cette prime inversée : plus vous êtes en situation favorable, plus on vous donne des moyens !

Faut-il cibler les aides sociales sur les étudiants les plus défavorisés ?

« Les jeunes issus des familles les plus aisés reçoivent en moyenne trois fois plus d’aides directes et indirectes de leurs parents que les jeunes issus de familles modestes, différence que les transferts publics, pourtant bien orientés vers les moins aisés, ne parviennent pas à combler » selon E. Huillery et G. Fack. Cela n’interroge-t-il pas celles et ceux qui prônent le restau U à 1 euro, l’allocation d’études pour tous et la gratuité totale ?

Dans une intéressante note ((Les étudiantes et étudiants boursiers sur critères sociaux : quels impacts réels de la réforme paramétrique de 2023 ? )), l’Unsa Education rappelle que la répartition des boursiers par échelon est quasi-constante depuis 2016. Oui, « près d’un tiers des boursiers (31.2%) ne perçoivent toujours que le montant de l’échelon le plus faible (échelon 0 bis). » Mais disons-le sans langue de bois : c’est une mesure démagogique et électoraliste qui a augmenté artificiellement le nombre de boursiers (en CPGE on s’en targue !) au détriment en réalité des étudiants les plus défavorisés. Or, comme le souligne la note du CAE, « si les transferts sociaux sont effectivement ciblés sur les familles des jeunes les plus modestes, leur effet redistributif est contrebalancé par les déductions fiscales dont peuvent bénéficier les parents aisés lorsque leurs enfants poursuivent des études supérieures. »

L’Unsa éducation relève à juste titre d’ailleurs que face à la hausse du coût de la vie, « les étudiant·es boursiers de 2023 ne perçoivent pas plus d’aide financière que ceux de 2016 » et que la revalorisation des bourses « compense donc uniquement l’inflation pour les étudiant·es les plus en difficulté ». Car si la réforme de 2023 a « effectivement constitué la revalorisation des bourses la plus importante en euros courants depuis 2016 », elle est identique pour tous les échelons ((Elle est égale à +370 €/an, soit en 2023, entre 1454 €/an (échelon 0bis) et 6335 €/an (échelon 7).)). Et comme il existe des aides spécifiques pour les étudiants d’outre-mer, n’est-il pas temps de prendre en compte également les différences de coût pour se loger dans l’hexagone, entre les métropoles et les villes moins importantes ? Bref, cibler, toujours cibler !

Faut-il instaurer des frais d’inscription différenciés pour financer ces aides ciblées ?

Venons-en donc au sujet, explosif, des droits d’inscription. Et il faut toujours le rappeler : les boursiers sont exonérés de frais d’inscription. Pourquoi ? Parce que médias et partisans du statu quo semblent l’ignorer : ils appartiennent eux-mêmes à cette classe moyenne supérieure (de non-boursiers) qui paiera sans problème un iphone à ses enfants étudiants, mais pas le même prix pour une année d’étude à l’université.

Or, rappelons que la décision du Conseil constitutionnel sur ces droits borde tout risque d’augmentation ‘non-contrôlée’ en précisant “que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public” mais que “cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.” Curieusement, personne n’analyse (et il y en a pourtant des études sociologiques sur l’ESR !) les effets redistributifs, ou non, de la démarche de Paris-Dauphine PSL de droits progressifs. Pourquoi donc ?

Or, comme le montrent tous les chiffres de réussite, de projection sur les études longues, et bien sûr de redistribution équitable, les étudiant(e)s des échelons 5, 6 et 7 sont celles et ceux qui doivent être le plus et le mieux aidés. C’est pourquoi je ne partage pas l’opposition des syndicats (entre autres) à l’augmentation des frais d’inscription. Quant aux étudiants étrangers, le dogmatisme ne peut servir de sauf-conduit : oui, une partie d’entre eux doit avoir des bourses (et surtout des conditions d’études décentes) mais une partie peut et doit payer, d’autant que le modèle économique des universités françaises est à l’opposé de celui du Royaume-Uni…

La crainte d’un désengagement proportionnel de l’État est en revanche parfaitement légitime. Mais pourquoi, comme pour la CVEC, ne pas se battre pour un fléchage de cette augmentation « modique » pour financer une hausse significative de ces bourses ? Ce compromis positif irait dans le sens des constats de la note du CAE : peut-on admettre que les plus aisés reçoivent en moyenne 1,5 fois plus d’aide publique que les jeunes les moins aisés ? Indéfendable non ?

Faut-il une politique publique dirigiste sur des secteurs d’emploi et les poursuites d’études ?

Enfin, est-il possible de réfléchir sans oeillère à cette 6ème recommandation d’E. Huillery et G. Fack : « orienter les postes et moyens supplémentaires vers les filières scientifiques et techniques qui présentent un rendement relatif plus élevé. » Une proposition d’extrême-droite sans doute…😊.

Un de mes lecteurs, Martin Andler, me signale un article de The Economist à propos du rendement des ‘masters degree’ britanniques et américains. Avec un questionnement : sont-ils inutiles face aux bachelors ? L’article déplore que « de nouvelles données montrent qu’une proportion scandaleusement élevée des cours est un gaspillage d’argent. » Au fond, il aborde la « rentabilité des études », du point de vue des financeurs, Etat ou étudiants (dans le système anglo-saxon). Il cite les analystes de l’Institute for Fiscal Studies, un groupe de réflexion à Londres, qui à partir d’une enquête fine, montrerait qu’à l’âge de 35 ans, les diplômés de master « ne gagneraient pas plus qu’avec un simple bachelor (après avoir pris en compte leurs études supérieures et leurs résultats antérieurs plus élevés). »

Évidemment, en France, les questions financières ne se posent pas de la même manière. Bien que d’ailleurs ! La « rentabilité » du différentiel de rémunération entre un diplômé de HEC et un diplômé de Dauphine-PSL est en réalité tempérée voire annulée par les coûts des études à HEC. Dans le système français, l’enjeu financier est en réalité limité … sauf pour l’Etat : si les masters restent majoritairement quasi-gratuits, ils ont un coût !

M. Andler relève que chez nous, les responsabilités sont partagées : « pour les universitaires, la responsabilité d’un master est un élément (le seul ?) qui apporte de la reconnaissance professionnelle » tandis que « les employeurs n’embauchent pas à bac+3 » et que tous les gouvernements sont contents « d’agir ainsi sur la courbe du chômage. » Il s’interroge également sur les formations (DUT, maintenant BUT, et peut-être BTS), « détournée de leur fonction de formations courtes » et qui deviennent des voies d’accès au master. Si je n’ai pas tous les éléments pour analyser plus en détail cette question, elle mérite réflexion. Et mes lecteurs/rices pourront utilement l’éclairer !

L’embauche de bac+5 aux salaires de bac+3 n’illustre-t-elle pas, comme l’ont analysé J. Tirole, Mario Draghi et bien d’autres, le positionnement ‘bas de gamme’ des entreprises françaises et plus généralement le décrochage de l’Europe en matière d’innovation ? Le problème se manifeste-t-il de la même manière selon les secteurs d’emploi ? Comment prendre en compte la formation tout au long de la vie ?