Indexés sur l’inflation à compter de l’année 2020-2021, les droits d’inscription devaient augmenter de 1,2 % à la rentrée prochaine. Soit 172 € en licence (170 € en 2019), 246 € en master (contre 243 €), 385 € en doctorat (contre 380 €) et 2 531 € dans les écoles centrales (contre 2 500 €). Quant à la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus), elle aussi indexée sur l’inflation, elle devait s’élever à 92 € pour l’année 2020-2021 (91 € l’an passé). Aussitôt, les syndicats étudiants Fage et l’Unef jugeaient cette hausse « inacceptable ».

Et Frédérique Vidal, ministre de l’ESRI, annonce donc lors de son audition le 19 mai 2020 par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, sur l’impact de l’épidémie de Covid-19 et sa gestion : « Pour la rentrée prochaine, nous allons déroger à cette règle et veiller à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation des droits d’inscription ». Au risque d’entériner un enseignement supérieur à 2 vitesses avec ce message : des droits plus ou moins élevés (et des moyens) ailleurs qu’à l’université, cette dernière ne valant pas grand chose…

Bref, une décision politique pour une hausse de 2, 3 et 31 € annuellement à destination, rappelons-le, des étudiants non-boursiers… Je laisse mes lecteurs et lectrices imaginer ce choc de 2 € qui aurait fait basculer dans la précarité les étudiants non boursiers ! Car personnellement, je ne participe pas à ce concours de l’indignation sélective et misérabiliste : l’histoire nous montre qu’elle sert surtout les egos des signataires de pétition avec leur quart d’heure warholien… Surtout, elle est une insulte aux étudiants réellement précaires pour qui le problème ne se mesure pas à 2, 3 ou 31 € par an.

Notons au passage que personne ne semble s’émouvoir que les doctorants soient eux soumis à des droits, alors même que le financement de la prolongation des contrats doctoraux est un enjeu majeur et que dans tous les pays on cherche plutôt à les attirer, pas à les faire payer…

Le débat faussé sur les droits d’inscription

J’ai déjà sur ce blog, à de nombreuses reprises, souligné le débat faussé sur les droits d’inscription en France. Pourquoi ? Pour 6 raisons

- On agite en permanence le chiffon rouge des universités américaines et de l’endettement des étudiants américains, comme si la France allait copier ce système.

- Le montant des droits n’a en réalité cessé de baisser, en euros constants, surtout si ‘lon ajoute la suppression de la contribution à la sécurité sociale étudiante.

- Seuls 60% des étudiants d’universités paient des droits, dont la CVEC dont on a vu au passage le rôle qu’elle a pu jouer dans la crise.

- Les aides sociales restent profondément inégalitaires, en raison des avantages fiscaux et du saupoudrage des aides directes, et bénéficient en réalité moins à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

- 19 % des inscrits dans le supérieur (les 520 000 étudiants inscrits dans le privé) paient déjà des droits très élevés, pas seulement dans les business schools.

Enfin, 6ème raison, l’inégalité est déjà la règle dans le secteur public, comme le montrent ces 2 tableaux :

Une approche raisonnée est-elle possible ?

La croissance continue du privé doit faire réfléchir : elle est certes due à une offre de formation qui peut répondre à des attentes mais doit certainement autant à l’image d’une université jugée paupérisée, moins équipée pour l’insertion professionnelle (stages, réseaux) etc. Ainsi 20% des familles misent sur un enseignement payant et souvent s’endettent pour cela. L’enjeu pour les universités demeure simple : comment faire face avec des moyens non-comparables ?

Il n’existe que 2 solutions : la hausse de financement public et la hausse de la contribution des étudiants. Ce qui a freiné toute réflexion positive reste la crainte (réelle) d’un désengagement de l’Etat si les droits augmentaient. Dans son livre « Propositions d’une chercheuse pour l’université », Christine Musselin, favorable à une augmentation des droits, prône 4 conditions et notamment un mécanisme de « verrous » qui obligerait à ce que les revenus des droits « n’excèdent pas un certain pourcentage du financement public ».

Car évidemment, pour la France, atteindre l’objectif de 2% du PIB ((Cet objectif est celui de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (STRANES) définie en 2015.)) pour l’enseignement supérieur, cela suppose un effort public, essentiellement en direction des universités (( Selon la Cour des comptes, la France « dépense moins que la moyenne de l’OCDE lorsque les dépenses d’enseignement supérieur sont rapportées au PIB (respectivement 1,5 % contre 1,6 % du PIB). Dans le détail, ce sont les dépenses privées qui sont inférieures de 0,2 point de PIB à la moyenne de l’OCDE, alors que les dépenses publiques sont supérieures de 0,1 point de PIB. » Et le niveau de dépenses par étudiant en France (11 310 €) se situe « au-dessus de la moyenne de l’OCDE (11 056 €) et de la moyenne de l’Union européenne (10 781 €) lorsque sont prises en compte les seules dépenses au titre de l’enseignement supérieur, hors recherche. La France dépense plus, par exemple, que l’Allemagne ou que la Suède, ce qui n’est pas le cas si l’on prend en compte la dépense par étudiant incluant la recherche. » Mais c’est la répartition de cette dépense qui défavorise les universités.)).

Un dispositif français de prêt passé inaperçu…

Qui se souvient de la mise en place par l’Etat en 2008 d’un dispositif de prêts étudiants garantis ? Selon la Cour des comptes (exécution budgétaire 2019 de la Mires) « par convention en date du 23 juillet 2008, l’État a confié à OSEO Garantie (devenu Bpifrance), le mandat de gérer le Fonds de Garantie ‘Prêts Étudiants’ qui soutient les 196 établissements bancaires accordant un crédit bancaire aux étudiants, par l’octroi d’une garantie à 70 % du prêt. » Depuis l’origine jusqu’ début 2019, le fonds de garantie a permis très modestement la mise en place d’environ 60 000 prêts (pour plus de 540 M€ mis à disposition des étudiants), avec une dotation budgétaire annuelle de 1,94 M€.

Plus intéressant, dans son rapport de 2018 sur Les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public, novembre 2018, p. 96, elle souligne que selon une enquête de satisfaction menée en 2013, « 59 % des répondants n’auraient pas poursuivi leurs études sans l’obtention de ce crédit et 78 % jugent qu’ils n’auraient pu accéder à un financement bancaire sans la garantie accordée par l’État. Concernant les étudiants ayant bénéficié du dispositif, 42,5 % étaient issus de l’université au moment de la souscription de leur crédit et 75 % possédaient un niveau d’études compris entre Bac +1 et Bac +3, moins de 10 % se préparant à accéder au niveau Bac +5. Enfin, le prêt étant non fléché sur la prise en charge de dépenses spécifiques, il a permis de financer les frais de scolarité (28 %), mais aussi les dépenses liées au logement (21 %), au transport (18 %) ou aux fournitures scolaires (11 %). »

…et les simulations de la Cour des comptes

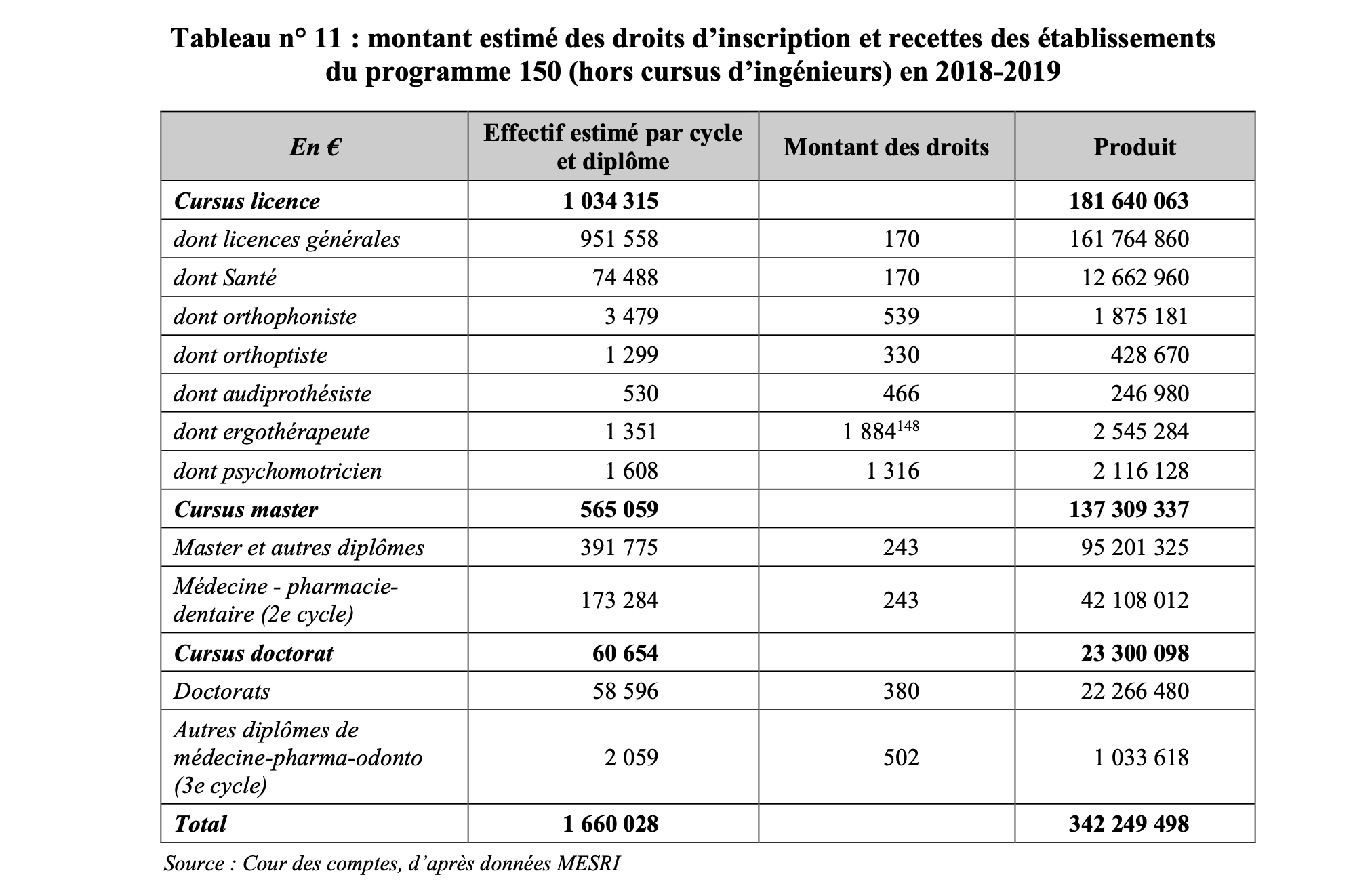

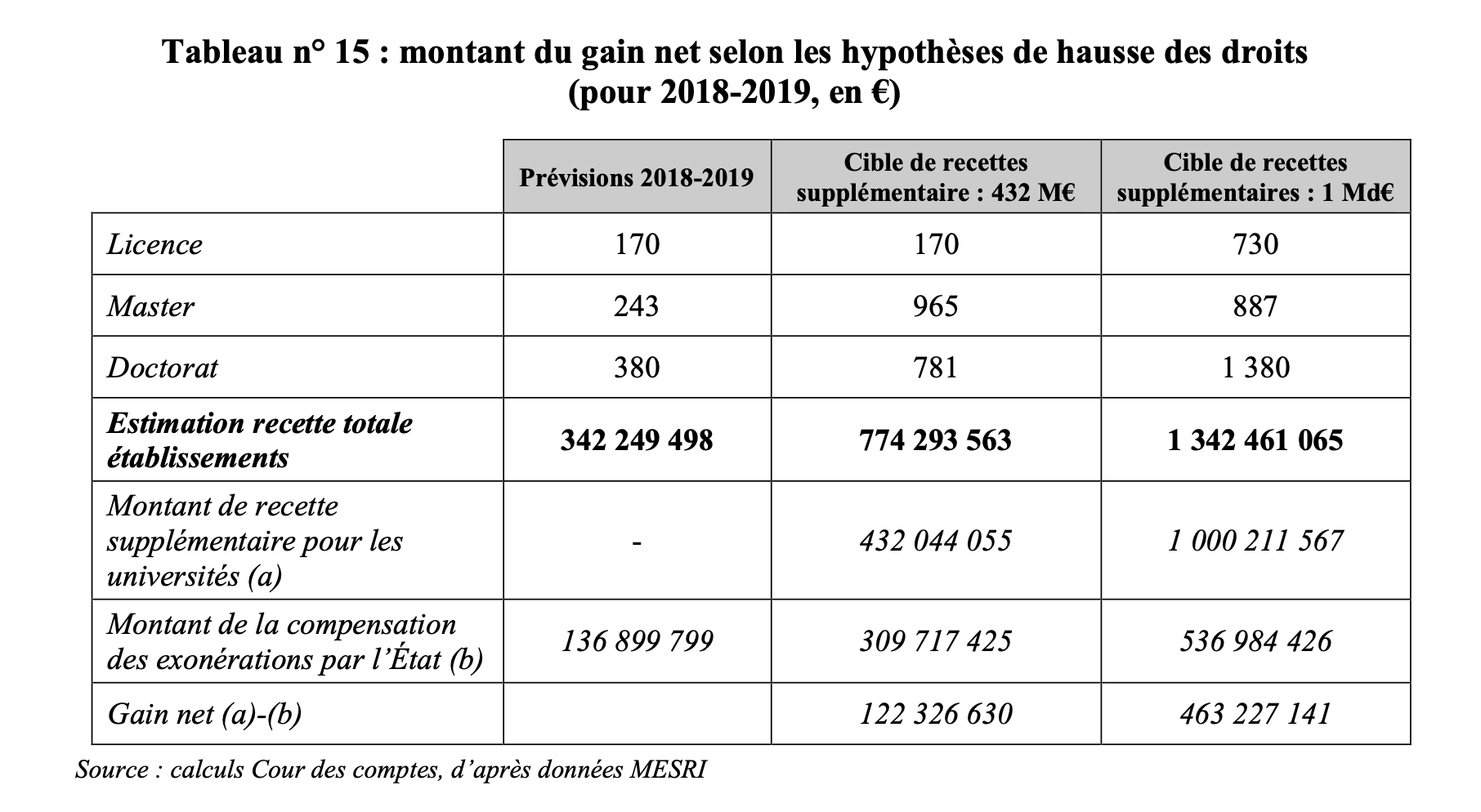

Quels sont les enjeux financiers d’une hausse des droits ? Dans son rapport de 2018 la Cour des comptes a procédé à des simulations sur la base de 1 034 315 étudiants en L, 565 059 en M, et 58 596 en doctorat. Selon les 2 options, les universités verraient leur budget abondé de 432M€ ou 1Md€, tout ceci pour une hausse somme toute modique pour les étudiants, sachant que les boursiers en seraient exonérés.

On voit bien que si l’on part de considérations rationnelles, favoriser les taux d’accès au supérieur, améliorer la réussite, cette « manne » pour des universités, incapables de lutter à armes égales avec leurs concurrentes, serait une aubaine.

C’est l’occasion de penser le monde d’après : remettre à plat le système d’aides sociales et sa gestion, en finir avec le saupoudrage, responsabiliser les acteurs et leur faire confiance, mettre à niveau le financement des universités françaises en agissant sur 2 leviers de financement (Etat et étudiant), offrir aux étudiants des universités, quels que soient les efforts actuels de leurs établissements, les moyens de réussir.

Faut-il pour cela augmenter directement les droits d’inscription ? Ou faut-il mettre en place un système de prêt à remboursement contingent (voir infra) ? Le débat doit s’ouvrir autour de ces droits d’inscription « raisonnables » : ni baisser les droits évidemment, ni les porter à des montants délirants, mais simplement faire preuve de bon sens.

Et ailleurs en Europe ?

Si l’on regarde ailleurs en Europe, plusieurs approchent coexistent. On consultera avec profit le rapport Euridyce 2018/2019 sur les « Frais et systèmes nationaux dans l’enseignement supérieur en Europe ».

Si l’on connaît la quasi gratuité des pays scandinaves, il ne faut pas oublier que, contrairement à la France, l’admission à l’université n’est pas automatique ((Et d’ailleurs quasiment partout en Europe.)). Enfin, examinons le cas du « diable » britannique » (ou plutôt anglais) avec son dispositif de prêt à remboursement contingent (Income-Contingent Student Loan) avec en parallèle des droits de scolarité d’abord portés en moyenne à £ 1 150, puis progressivement relevés jusqu’à un plafond de £ 9 250 par an.

Le remboursement n’intervient qu’à partir d’un revenu supérieur à £ 25,000 annuels et correspond alors à 9% des revenus supérieurs à ce seuil, jusqu’à remboursement complet de l’emprunt ou pendant une durée maximale de 30 ans. Mais sait-on que L’Etat joue le rôle de garant du système et qu’en moyenne seulement 53% du montant prêté est remboursé par l’étudiant ? Et que seulement 30% des étudiants rembourseront l’intégralité de leur emprunt ? Le reste à charge, soit environ la moitié de l’emprunt total, est à la charge du budget de l’Etat.

Et il ne semble pas y avoir eu un effet d’éviction au détriment des catégories sociales défavorisées, selon le rapport d’un panel indépendant ‘Review of Post-18 Education and Funding’ de mai 2019, sauf sur les « part-time students ». Une étude pointe de son côté, et essentiellement à propos des États-Unis, des effets néfastes (hors aspects financiers) sur de nombreux aspects de la vie des diplômés une fois qu’ils ont quitté l’enseignement supérieur. Ce qui soulève la question des effets de seuil, puisque les droits britanniques, sans parler de la France, sont sans commune mesure avec les « fees and tuitions » américains.

En réalité, le renforcement du taux d’accès à l’enseignement supérieur et du taux de diplômés résulte d’un haut niveau de financement de l’enseignement supérieur et l’existence d’un système d’aides financières aux étudiants (bourses ou prêts) substantielles.